Uma das perguntas mais importantes que pesquisadores da Amazônia estão se fazendo hojeasking today é: quanto de desmatamento e mudança climática global o bioma pode tolerar antes que as chuvas sejam drasticamente reduzidas, forçando a transformação de floresta tropical em savana e liberando enormes quantidades de carbono durante o processo?

Um estudo recente tentou responder a essa pergunta. Os resultados: a Bacia Amazônica pode estar a menos de 30 anos de um colapso catastrófico que a transformaria em uma savana seca, de acordo com estudo publicado na revista One Earth.

Por muitos séculos, grandes quantidades de evaporação e transpiração das árvores amazônicas geraram cerca de metade da própria precipitação anual do bioma, um ciclo regional que interage com a circulação atmosférica para sustentar o clima tipicamente úmido da região.

Mas, à medida que a mudança climática global se intensifica, conservacionistas e climatologistas expressam a preocupação de que possa haver um limiar de desmatamento para além do qual o ciclo não se sustentaria mais. Nesse cenário, grandes parcelas da bacia secariam e poderiam se transformar em uma savana, com consequências indiretas para os padrões climáticos em todo o continente sul-americano e no mundo.

As primeiras estimativas sugerem que esse “ponto crítico” chegaria quando 40% da Amazônia estivesse desmatada. No entanto, em 2018, o climatologista Carlos Nobre e o biólogo de conservação Thomas Lovejoy revisaram essa estimativa, alertando que os efeitos sinérgicos das mudanças climáticas, secas e incêndios florestais poderiam adiantar esse ponto de inflexão, que estaria, então, entre 20% e 25% de desmatamento do bioma.

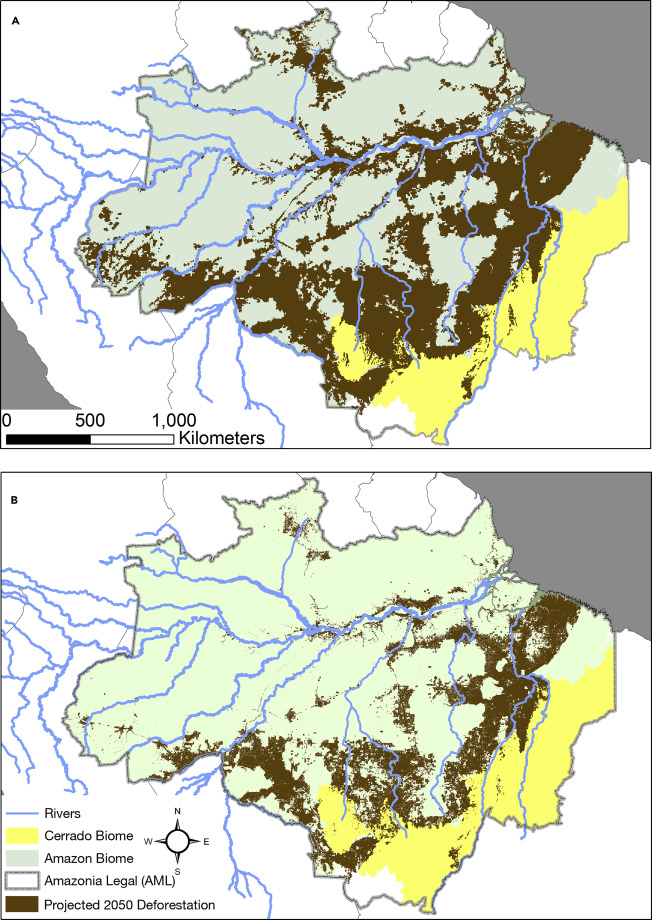

O estudo liderado por Robert Walker, da Universidade da Flórida, Gainesville, combinou projeções de expansão agrícola publicadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), juntamente com os planos para o desenvolvimento industrial e de infraestrutura da região, para estimar a área total da Bacia Amazônica que poderia ser desmatada até 2050.

Eles descobriram que a expansão agrícola e o desenvolvimento da infraestrutura nos próximos 30 anos poderiam colocar a Floresta Amazônica mais próxima da possibilidade de savanização.

Os pesquisadores incluíram em seu modelo os projetos de rodovias, hidrelétricas e mineração planejados como parte da Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana (IIRSA), um acordo multinacional firmado entre 12 países da América do Sul em 2000. A IIRSA tem sido fortemente criticada pelos conservacionistas por seu potencial para impulsionar o desmatamento em grande escala na Amazônia.

Novas hidrelétricas, minas e estradas causam danos ambientais diretos às áreas próximas, mas seus efeitos indiretos costumam ser ainda mais graves. “Depois de 10 anos após a abertura de uma estrada, você tem 20 quilômetros em cada lado fortemente desmatados”, diz Nobre, que não esteve envolvido no estudo. Se essa estrada for pavimentada, ele acrescenta, a área desmatada dobra. Tais projetos atraem um grande número de trabalhadores, que se mudam, muitas vezes permanentemente, para áreas recém-construídas nas fronteiras da Amazônia, impulsionando ainda mais o desmatamento.

No pior cenário do estudo, em que a expansão agrícola é alta e a governança ambiental é fraca, o novo modelo projeta mais de 1 milhão de quilômetros quadrados de desmatamento até 2050.

Em comparação, no melhor cenário, em que a intensificação da criação de gado em terras já degradadas minimiza a necessidade de expansão de pastagens e no qual há uma forte ação governamental de proteção ambiental, 92.500 quilômetros quadrados seriam desmatados.

Levando em consideração o desmatamento já existente e adicionando a perda estimada de árvores impulsionada pela nova infraestrutura, 21% a 43% do desmatamento da área original da Amazônia pode ocorrer até 2050, o que, segundo especialistas, pode ser suficiente para fazer o bioma cruzar seu ponto crítico. (É importante entender que os pontos críticos do bioma só podem ser totalmente reconhecidos e identificados com precisão no período após a sua ocorrência, não antes ou durante seu andamento.)

Entretanto, Nobre tem uma pequena boa notícia sobre a Amazônia e o clima global, pois é improvável que planos massivos de desenvolvimento de infraestrutura, como os representados pela IIRSA, se concretizem tão rápida ou totalmente quanto o projetado, com base nas tendências atuais da construção. “Quando olhamos para o modo como a infraestrutura está se desenvolvendo na Amazônia, vemos que não é exatamente assim que as coisas estão acontecendo”, diz ele.

Mas mesmo com zero desenvolvimento de nova infraestrutura na Amazônia, Nobre aponta que o bioma continuará a se aproximar cada vez mais de seu ponto crítico. “Não quero dar a impressão de que, se conseguirmos zerar a nova infraestrutura, salvaremos a Amazônia, porque a infraestrutura que excede o ponto crítico já existe”, explica. Para evitar completamente a savanização, ele argumenta, “temos que levar o desmatamento a zero, e isso é realmente outra coisa”.

Revertendo o ponto crítico

Nobre e Lovejoy acreditam que a Amazônia já está muito perto do ponto crítico, com os primeiros possíveis sinais da transição já sendo observados no solo. Nobre estima que temos entre 20 e 25 anos, se a taxa de desmatamento de 2018 for mantida. Mas se os aumentos de desmatamento vistos em 2019 continuarem, o ponto crítico pode estar a menos de 15 anos.

No entanto, um recente relatório de Monica de Bolle, economista do Instituto Peterson de Economia Internacional em Washington, indica que a situação é ainda mais terrível — a pesquisadora acredita que esse ponto de inflexão pode estar a menos de dois anos.

Cientistas discordam, dizendo que os cálculos não são realistas. “Os números apresentados por Bolle são altamente improváveis”, afirma Walker. De Bolle prevê 42.994 km² de desmatamento em 2021, mais do que o dobro da maior perda anual já registrada. “Simplesmente, não há como isso acontecer”, atesta Walker.

Além disso, o limiar de 20% a 25% do ponto crítico proposto por Nobre e Lovejoy considera o aquecimento climático substancial que leva a um ciclo de feedback positivo em espiral, o que Walker afirma que ainda não começou a ocorrer. “Embora a seca tenha se intensificado na Bacia Amazônica desde meados da década de 1980, ela ainda não chegou ao extremo”, comenta Walker.

De Bolle discorda. Para a pesquisadora, à medida que o desmatamento na Amazônia progride, “ele cria seus próprios padrões de autodestruição”, os quais ela acredita que já estão começando a surtir efeito, citando como exemplo as secas “sem precedentes” em 2005, 2010 e 2016, que “parecem sinalizar que essas mudanças nos padrões climáticos já estão acontecendo.”

Essas severas projeções são um alerta contra a complacência, acrescenta Bolle. “Estando os números certos ou não, trata-se de um importante debate a ser feito, porque significa que realmente não podemos perder mais tempo”.

O desmatamento disparou na Amazônia brasileira desde que o presidente Jair Bolsonaro assumiu o cargo em janeiro passado. De acordo com dados de satélite divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) em novembro, o desmatamento na Amazônia Legal brasileira aumentou quase 30% no último ano, atingindo 9.762 km² desmatados entre agosto de 2018 e julho 2019.

Falta de vontade política

Os recentes aumentos no desmatamento devem ser revertidos para se ter alguma esperança de evitar um ponto de inflexão na Amazônia, afirmam cientistas. No passado, o Brasil conseguiu reduzir significativamente as taxas de desmatamento, mas especialistas questionam se existe agora a vontade política de interromper a tendência atual. “É muito improvável que o desmatamento seja reduzido nos próximos três ou quatro anos”, aponta Nobre.

O mesmo problema ocorre na Bacia Amazônica, acrescenta Nobre, já que os países amazônicos apoiam políticas que favorecem os interesses históricos do desenvolvimento.

Se o governo brasileiro continuar promovendo a expansão do agronegócio, o resultado pode ser catastrófico para a Amazônia e para o mundo, afirma Walker: “Se o desenvolvimento continuar sem controle por mais 5 ou 10 anos, não haverá realmente nenhuma esperança”.

A pressão dos governos internacionais pode ajudar a desencadear uma mudança, mas essa pressão precisa ser construtiva e não crítica, aponta Bolle. “Acho que o tipo de resposta necessária é ‘deixe-nos saber o que você precisa’ e ‘estamos aqui para você’. É mais provável que [essa abordagem] leve a um engajamento construtivo”.

A pressão constante da mídia e dos consumidores globais também é necessária para criar incentivos econômicos e convencer o agronegócio brasileiro de que é mais rentável proteger a Amazônia do que saqueá-la. “As pessoas precisam realmente se manter ativas, não necessariamente escrevendo para congressistas, mas por meio de protesto, boicote e agitação vociferante” – essas são estratégias eficazes, segundo Walker.

O papel das comunidades indígenas

O novo estudo propõe que, se a floresta remanescente deve ser conservada, as comunidades indígenas têm um papel crucial a desempenhar. Os Munduruku, na Bacia do Tapajós, por exemplo, reverteram com sucesso os planos do governo para a construção de uma enorme hidrelétrica no Pará.

Quando a hidrelétrica de São Luiz do Tapajós ameaçou inundar suas terras e causar grandes danos ecológicos, os Munduruku tomaram as rédeas da questão. Depois de esperar muitos anos para a Fundação Nacional do Índio (Funai) reconhecer oficialmente seu território Sawré Muybu — em um relatório não publicado —, o que ajudaria a protegê-lo da barragem proposta, o grupo decidiu marcar os limites com uma clareira de 4 metros de largura e placas que imitavam as do próprio governo.

Eles também organizaram protestos que chamaram a atenção da mídia internacional; até que, em agosto de 2016, a pressão sobre as autoridades brasileiras se tornou excessiva, e a construção da barragem foi cancelada. Repetidas vezes, ficou provado que os grupos indígenas são os melhores administradores da Floresta Amazônica.

Um dos maiores desafios enfrentados pelos grupos que tentam proteger as terras indígenas é a falta de clareza sobre os direitos à terra na Amazônia brasileira — ambiguidade que pode levar a permitir o roubo de terras pelas elites rurais. Portanto, para apoiar grupos indígenas como os Munduruku, “a comunidade global poderia realmente pressionar o governo brasileiro a esclarecer exatamente quais são seus direitos constitucionais. [Isso] daria aos povos indígenas uma arma institucional muito forte para defender seus direitos territoriais”, aponta Walker. Mas, em vez disso, no final de 2019, o governo Bolsonaro emitiu um decreto executivo tornando muito mais fácil para os grileiros legitimarem suas reivindicações de terras dentro de reservas indígenas.

Conheça nossos serviços

– Mentorias

– Media Training

– Digital Influencer

– Cerimonialista

– Produção de Vídeos

– Curso – Método da Rosa

“Os povos indígenas têm sido as comunidades mais importantes para a conservação da floresta, porque a valorizam como um valor cultural [e] seus meios de subsistência dependem da floresta, tradicionalmente, há milênios”, comenta Nobre.

Como alternativa ao desenvolvimento de infraestrutura, o pesquisador propôs recentemente o projeto Amazônia 4.0, para manter as florestas em pé com base em uma bioeconomia sustentável, que, segundo ele, ofereceria às comunidades indígenas e tradicionais novas ferramentas que os ajudariam a “aproveitar todos esses ativos biológicos da floresta de maneira que [seu conhecimento tradicional] possa significar melhores meios de subsistência para eles”.

A energia renovável localizada, por exemplo, incluindo painéis solares e turbinas a vapor, pode levar eletricidade a comunidades amazônicas remotas sem perturbar o ecossistema florestal com barragens hidrelétricas ou linhas de transmissão, deixando comunidades, cultura e tradições — assim como as florestas — intactas.

As comunidades indígenas “terão muito mais poder para defender seus meios de subsistência [e] a floresta se elas se tornarem parte de uma bioeconomia sustentável”, conclui Nobre.